Limmat

Ein Setzling wird in die Erde gepflanzt, man gießt vorsichtig und wartet. Ein Kind wächst während der Schwangerschaft im Bauch der Mutter und kommt zur Welt. Diese elementaren Vorgänge beschreibt Anna Ospelt in ihrer unnachahmlich poetischen Weise. Erkundungen zum Kind, zum Garten, zu den Bäumen und Vögeln verflechten sich zu einem starken Text über den Beginn des Lebens. Und immer ist die gesellschaftliche Frage präsent: Was bedeutet Mutterwerden heute für eine Frau, ihre Arbeit, im Fall der Autorin für ihr Schreiben? «Frühe Pflanzung» ist eine feinfühlige Untersuchung von Elternschaft und eine eigenwillige Auslegeordnung von Naturbeobachtungen.

Paris um 1890, eine junge Cabaret-Tänzerin wird in die Nervenheilanstalt Salpêtrière eingeliefert. Um die Existenz der rätselhaften Krankheit «Hysterie» zu beweisen, veranstaltet der leitende Nervenarzt in der Klinik Vorführungen vor internationalem Publikum. Dabei scheint nicht alles mit rechten Dingen zuzugehen: Die jungen Patientinnen bewegen sich unkontrolliert, verdrehen die Augen, brechen vor der Zuschauerschaft zusammen. Auch die Tänzerin und ihre Freundin Cléo, der wegen ihrer Krämpfe Medikamente verabreicht werden, dienen als Fallbeispiele. Warum verschlimmert sich die gespenstische Krankheit bei ihnen stetig? Gibt es einen Weg raus aus der Salpêtrière, die man im Paris der Jahrhundertwende die «weibliche Hölle» nannte? Um nicht den Verstand zu verlieren, hält die Tänzerin alles in ihrem Notizbuch fest. Ein feiner und humorvoller Roman.

Die drei Romane «Daskind», «Brandzauber» und «Angeklagt» bilden gemeinsam eine Trilogie, die in ihrer Radikalität in der Schweizer Literatur einzigartig ist. Erstmals erschienen zwischen 1995 und 2002, verhandeln sie die existenzielle Dimension der Gewalt. Neben Mariella Mehrs reichem lyrischem Werk ist die «Gewalt-Trilogie» ihr Hauptwerk. Während in «Daskind» die Thematik der Gewalt durch das Brechen einer Identität aufgegriffen wird und die Gewalt im sozialen Rahmen der Dorfgemeinschaft stattfindet, widmet sich «Brandzauber» dem paralysierten Leben einer bereits zerbrochenen Identität, es geht um die in der Geschichte gespeicherte und weitergegebene Gewalt. Der letzte Band «Angeklagt» zeugt von einer beängstigenden Neuformierung von Identitätsbruchstücken, die nackte Gewalt, der Trieb sind die zentralen Motive des Romans. Mariella Mehrs Erzählkunst ist von einer archaischen Kraft, die auch in der Sprache spürbar wird. Dabei haben ihre Werke nichts von ihrer Aktualität eingebüsst: Im Kontext der laufenden Aufarbeitung der Geschichte der Fremdplatzierungen und Zwangsmassnahmen in der Schweiz sind sie hochaktuell. Brisant ist aber auch das Thema der Gewalt gegen «Andersartige» und der problematische Umgang mit Aussenseitern.

113 Jahre Poesie: Diese Anthologie spiegelt das poetische Schaffen in der Schweiz im zwanzigsten Jahrhundert und bis heute. Die poetische Moderne beginnt in der Schweiz um 1900 mit einer Frau, die noch immer fast unbekannt ist, Constance Schwartzlin-Berberat, und sie beginnt mit Blaise Cendrars, Robert Walser und Adolf Wölfli.

In einer ungezwungenen Chronologie folgt die Anthologie dem Lauf der Zeit. Sie ist so komponiert, dass unter den Gedichten Schwingungen und Resonanzräume entstehen, ein poetisches Gespräch, nicht als Zeitdiagnose, sondern eine Art Tiefenstrom der Geschichte. So sprechen Emmy Ball-Hennings mit Annemarie Schwarzenbach, Paul Klee mit Sonja Sekula, Hermann Hesse und Jörg Steiner mit Louis Soutter oder Erika Burkart mit Luisa Famos und Anne Perrier.

Poesie wird hier erstmals in ihrer ganzen Breite präsentiert, lyrische Prosa ist ebenso berücksichtigt wie Wort-Bild-Arbeiten, Mundartgedichte oder Songtexte von Mani Matter über Endo Anaconda bis Sophie Hunger. Neben den Landessprachen sind die von Aus- und Eingewanderten vertreten, alle fremdsprachigen Texte sind in deutscher Übertragung wie im Original wiedergegeben, gegen sechshundert Werke von rund zweihundertfünfzig Autorinnen und Autoren in ihrer ganzen reichhaltigen und überraschenden Vielfalt erhalten hier eine «kleine Poesie-Herberge».

Im 20. Jahrhundert versucht die Schweiz, Fahrende mit Gewalt zu assimilieren. Kindeswegnahme, Versorgung und Zwangsbehandlung sind die Mittel. An der Familie Mehr werden sie durchexerziert. Mit Marie Emma, Mariella und Christian Mehr werden drei Generationen sich selbst entfremdet, beiden Frauen wird das Kind weggenommen. Ihre Wut darüber verarbeitet Mariella als sprachmächtige Schriftstellerin, Christian schreit sie der Gesellschaft als Punk ins Gesicht. Mariella betäubt den Schmerz mit Alkohol, Christian mit Heroin. Das Erlebte dominiert das Leben, verbindet die beiden und spaltet sie zugleich. Es ist die Geschichte einer Mutter-Sohn-Beziehung, welche die mentalen und körperlichen Folgen der behördlichen Gewalt in sich trägt. Auf lebendige Weise und eingebettet ins Zeitgeschehen erzählt Michael Herzig von den Verheerungen des sogenannten Hilfswerks «Kinder der Landstrasse», das sowohl Mariella als auch Christian quälte und misshandelte - fünfzig Jahre nach dem Ende des «Hilfswerks» sind die Folgen noch immer präsent.

Die Geschichten der 18 Frauen, die Angelika Overath porträtiert, sind ganz unterschiedlich, aber eines verbindet sie: die Liebe zum Engadin, wo sie alle leben, wobei manche zugezogen sind, andere ihr Heimatdorf nie verlassen haben. Von der 25-jährigen Studentin bis zur 83-jährigen Journalistin wird ein breites Spektrum an Lebensentwürfen aufgezeigt, die alle einzigartig sind. Sie bilden ein Panorama des weiblichen Teils der Engadiner Bevölkerung und zeigen für einmal nicht berühmte Personen, die Aussergewöhnliches geleistet haben, sondern diejenigen, deren Wirken zum Engadiner Alltag beiträgt: eine Kindergärtnerin, eine Hüttenwartin, eine Bäuerin oder eine Reinigungskraft beispielsweise. Inspirierend, berührend und zugänglich sind diese Porträts von Engadiner Alltagsheldinnen.

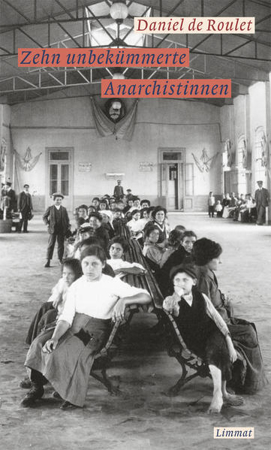

Als Daniel de Roulet von seinem Vater einen goldgerahmten Stich erbt, auf dem ein Vorfahr mit Louis-XVI-Perücke abgebildet ist, stellt sich heraus, dass es sich um den Besitzer eines Söldnerregiments handelt, Jacques-André Lullin de Châteauvieux. Ein Menschenschinder, der einen Aufstand seiner Söldner wegen ausbleibenden Solds blutig niederschlagen lässt. Wie die «Zehn unbekümmerten Anarchistinnen» beruht der Roman auf historischen Vorbildern. Im Straflager von Brest hat de Roulet sieben Namen von Söldnern notiert, deren Schicksal er erzählt, im Zentrum das des neunzehnjährigen Genfer Schreiners Samuel Buchaye. «Aus diesen Namen habe ich Figuren gemacht. Die Mächtigen erdrücken einen mit ihrem Erfolg. Ihren Sklaven, den weniger vom Glück Begünstigten, erteilt nur die Literatur das Wort.»

«Sockenschlacht und Löwenzahn» erzählt aus dem Alltag von Kindern: auf dem Land und in der Stadt, von den Dreissiger- bis in die Sechzigerjahre, in der Schweiz. In sechs unterschiedlichen Kinderwelten der heutigen Grosseltern- und Urgrosselterngeneration lesen wir von ihren Spielen, Flüchen, Liedern, Krankheiten, Lieblingsessen, ihren Sorgen, ihrer Arbeit und ihren Familien. «Sockenschlacht und Löwenzahn» ist ein Buch für Kinder und Erwachsene zum Vorlesen und Selberlesen. Spielanleitungen und Rezepte der sechs Kinder laden ein zum Nachspielen, Nachkochen, Nachf luchen und Nachfragen. Das Buch ist für Kinder eine Anregung zum Eintauchen in eine fremde Kindheit und eine fremde Zeit, für Erwachsene ist es eine Anregung zum Nachdenken über die eigene Kindheit und zum Erinnern und Erzählen davon. Es macht die Schweiz von früher für Kinder fassbar und verbindet die Biografien von Generationen, indem es anregt zu fragen: Wie war es bei dir?

Ende der Sechzigerjahre, die Icherzählerin, eine junge Lehrerin aus dem Tessin, hat die Aufgabe, die Kinder italienischer Arbeitsmigranten zu betreuen. Naturgemäß bewegt sie sich zwischen zwei Sprachen und Welten, zwischen Deutsch und Italienisch, zwischen dem Tessin, der Lombardei und Aarau. Sie ist selbst etwas fremd und befremdet in der deutschen Schweiz, und so schreibt sie auch von sich, wenn sie von der Situation der Fremden in der Schweiz erzählt, von der Schwierigkeit, die neuen Sitten und Gebräuche, das ganze Gehabe im kalten Norden zu verstehen. Das Buch, das sich noch heute frisch und aktuell liest, erschien 1970 zuerst in der deutschen Übersetzung. Erst zwei Jahre später wurde es im italienischen Original veröffentlicht mit dem Titel «Tra dove piove e non piove»: zwischen da, wo es regnet, und dort, wo es nicht regnet. Obwohl Anna Felder mit ihren einfühlsamen Annäherungen an die Lebenswelt der Migranten durchaus in die damalige politische Debatte eingriff, war das Werk nicht als Pamphlet angelegt, vielmehr beobachtet die Erzählerin die Kinder und ihre Eltern als eine Art Komplizin und mit warmer Empathie.

Dem Medium Zeitung kommt in der Zürcher Achtzigerbewegung eine besondere Bedeutung zu. Der «Eisbrecher» und das «Brecheisen» sind zwei mit improvisierten Mitteln hergestellte Untergrundzeitungen aus dem Umfeld der Jugendbewegung im Anschluss an die sogenannten «Opernhauskrawalle»: Der «Eisbrecher» erscheint vom Oktober 1980 bis zum Januar 1981, das «Brächise» wird als eine Art Fortsetzung bis Mitte Mai 1981 von einer jüngeren Generation an «Bewegten» lanciert. Die Zeitungen schaffen eine Gegenöffentlichkeit für die Anliegen der «Bewegig» gegen die Berichterstattung etablierter Medien wie NZZ oder «Blick». Mit einer Auflage von teilweise über 20 000 Exemplaren waren die beiden Wochenzeitungen, wenn auch nur kurzfristig, äusserst erfolgreich, wobei nie der Anspruch bestand, sie langfristig zu betreiben: Ziel war die Intervention ins Feld des politischen Diskurses, der auch mit ganz handfesten polizeilichen Handlungen in Verbindung stand: Bespitzelungen, Einschüchterungen, Festnahmen, Beschlagnahmungen, Zensur. «Müllern, Spotten, Brechen!» erzählt die Geschichte der beiden Zeitungen und präsentiert Umschlag- wie Innenseiten daraus sowie Gespräche mit Zeitzeugen u. a. Giorgio Bellini, Theo Bünzli, Roland Fischbacher, Koni Frei, Markus Kenner, Hannes Lindenmeyer, Nicolas Lindt, Fredy Meier, Klaus Rózsa.

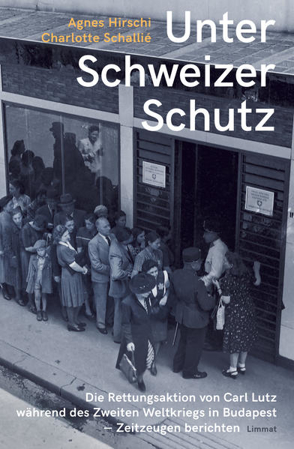

Zwischen März 1944 und Januar 1945 leitete der Schweizer Diplomat Carl Lutz (1895-1975) in Budapest eine umfangreiche Rettungsaktion. Lutz und sein Rettungsteam haben schätzungsweise mehr als 50 000 Schutzbriefe ausgestellt und verfolgte Jüdinnen und Juden in 76 sogenannten Schweizer Schutzhäusern untergebracht und damit Zehntausende vor Deportationen, Erschiessungen und Todesmärschen bewahrt. «Unter Schweizer Schutz» enthält Gespräche mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen sowie Berichte, Briefe und Vorträge von Überlebenden in Israel, den Vereinigten Staaten, der Schweiz, Ungarn, Grossbritannien und Kanada. Das Buch zeigt die aussergewöhnliche Reichweite und das Ausmass der humanitären Hilfe von Carl Lutz und erinnert an seine selbstlose Grosstat. Carl Lutz kämpfte sein Leben lang um die staatliche Anerkennung seines Einsatzes, der von der offiziellen Schweiz als «Kompetenzüberschreitung» gewertet wurde. Er wurde mehrfach ausgezeichnet, war dreimal für den Friedensnobelpreis nominiert und erhielt von Yad Vashem den Ehrentitel «Gerechter unter den Völkern». Im Jahr 2018 wurde im Bundeshaus in Bern ein «Carl Lutz Saal» eingeweiht.

«Sie war mager und ein wenig blass, siebzehn war sie, in einem Alter, wo die jungen Mädchen leicht die gute Farbe verlieren, und auf der Nase hatte sie Sommersprossen.» Das ist Aline, die sich in den Sohn des Bürgermeisters verliebt. Die Tochter einer armen Witwe erlebt das prickelnde Glück ihrer ersten Liebe und mit diesem bald ein trotziges Aufbegehren gegen die engen Konventionen im Dorf. Doch während Aline von einer gemeinsamen glücklichen Zukunft träumt, geht es für Julien einzig um sein Vergnügen. Aline wird ihm lästig, und als sie schwanger ist, stiehlt er sich aus der Beziehung, redet im Dorf schlecht über sie. Auch die Mutter wendet sich von ihr ab, das ganze Dorf, die Tragödie nimmt ihren Lauf, während Julien sich eine standesgemässe Braut sucht. Zurück bleibt eine gebrochene Mutter, die der Kutsche der Neuvermählten nachblickt, während «ein graues Staubwölkchen sich langsam auf das niedrige Gras der Böschungen niederliess». In seinem Debütroman von 1905 erzählt Ramuz unsentimental eine einfache Liebesgeschichte voller Tragik, getragen von einer wunderschönen Sprache.

Fünfzig Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs stirbt der jüdisch-amerikanische Veteran George Bromfield auf verdächtige Weise in einem Krankenhaus in New York. Kann es sein, dass seine zweite Ehefrau seinen Tod beschleunigt hat? Beim Versuch, die mysteriösen Todesumstände aufzudecken, graben seine Tochter Eva und ihr Bruder Max immer tiefer in der geheimnisumwobenen Vergangenheit ihres Vaters. In München und New York gehen die Geschwister auf Spurensuche, um herauszufinden, warum ihr Vater nach dem Kriegsende nach Bayern zurückgekehrt ist und wie das mit seiner Freundschaft zu einem Porträtmaler und Nazikollaborateur zusammenhängt. Gekonnt verbindet Elisabeth Bronfen eine Spionagegeschichte mit einem Familiendrama und stellt dabei das Nachwirken einer Kultur der Geheimhaltung dar, wie sie für die Nachkriegszeit prägend war.

Dieses Buch ist voller Geschichten in Leichter Sprache. Es enthält 14 neue, schöne, abenteuerliche und überraschende Geschichten von Schweizer Autorinnen und Autoren. Aber auch Texte aus der Weltliteratur. Leichte Sprache ist eine besondere Art, Geschichten zu erzählen. Sie konzentriert sich auf das Wesentliche. Leichte Sprache ist für Menschen, die eigentlich gern lesen. Denen es aber nicht leichtfällt. Oder für Menschen, die Deutsch lernen. Oder für Menschen, die mit dem Gedächtnis Mühe haben. Die Geschichten in diesem Buch sind für sie. Und sie sind für uns alle.

Nach seiner Heirat mit Thérèse geht Antoine wie die anderen Männer des Dorfs auf die Alp Derborence. Dass seine Frau schwanger ist, weiss er nicht. Dann begräbt ein gewaltiger Bergsturz Weiden, Tiere, Hütten und Menschen unter sich, keiner der Männer scheint überlebt zu haben. Im Dorf wird verängstigt gemunkelt, dass der Teufel seine Hand im Spiel habe und die unruhigen Toten ohne christliche Bestattung nun als Gespenster durch Derborence irrten... Zwei Monate später taucht Antoine im Dorf auf. Er hat in einer halbzerstörten Berghütte überlebt und konnte sich befreien. Kaum erkennt ihn seine Frau Thérèse, das Dorf hält den abgemagerten und verwirrten Mann für einen Geist, einer schiesst auf ihn. Aber Thérèse lässt sich davon nicht abschrecken. Als Antoine sich erneut in die Berge zurückzieht, folgt sie ihm und holt ihn zu den Lebenden zurück.

Hunger, Armut und Allgegenwärtigkeit des Todes treiben Gori um 1927 aus dem kargen Alltag im Maggiatal ins ferne Kalifornien. Zurück lässt er seine erste Liebe, Maddalena, seine Familie und Freunde. Zwanzig Jahre später kehrt Gori, geplagt von nicht endendem Heimweh, in seine Heimat zurück und findet nichts mehr, wie es war. Maddalena ist tot, die Mutter behindert und der Vater alt und gebrechlich geworden. Die in der Ferne ersehnte Heimat ist selbst fremd geworden. Plinio Martini, der 1979 verstorbene Tessiner Autor, schildert wirklichkeitsnah und mit von unterdrücktem Zorn vibrierender Sprache das Leben der armen Bauern aus dem Maggiatal. - 'Einer der erstaunlichsten Romane, die in der Schweiz je geschrieben wurden. Schliesslich gibt es in der neueren Literatur nur wenige Liebesgeschichten von der Behutsamkeit und Verhaltenheit der Geschichte von Gori und Maddalena.' Neue Zürcher Zeitung

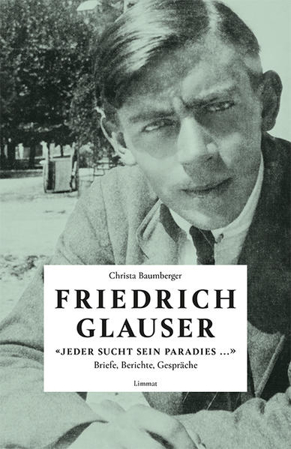

«Alles, was die Liebe berührt, ist vor dem Tod gerettet.» Dieses Motto steht vor Glausers allererster Erzählung, und es hätte auch vor vielen anderen stehen können. Der Band «Beichte in der Nacht» versammelt die schönsten Geschichten Glausers, in denen die Liebe mit dieser ihr eigenen Kraft den Protagonisten eine Ahnung von Glück schenkt. Ein Glück, das manchmal sogar gelingt, das aber als Hoffnung den Liebenden auch im Scheitern bleibt und selbst den Tod überdauert. Die Vielfalt überrascht dabei: Mal verführt die Liebe dazu, den Falschen zu heiraten, ein ander Mal stellt sich der Falsche dann doch als der Richtige heraus, und die Liebe gelingt. Mal ist die Geliebte der letzte Rückhalt in der Verzweiflung, mal bleibt nur der Tod als Ausweg.

Nah der schweizerisch-italienischen Grenze, im hintersten Dorf des Onsernonetals, verbreitet sich die Nachricht wie ein Lauffeuer: Es sei Krieg ausgebrochen. Schon tauchen die ersten Menschen, die vor den italienischen Faschisten fliehen, im Dorf auf. Entgegen den Befehlen der Regierung in Bern nimmt man sie auf. Indessen halten die Grenzwächter nicht nur Ausschau nach Flüchtlingen, denn auch Schmuggler passieren unentdeckt die Grenze und tragen Safran, Käse und Reis über die Berge. Die Schmuggler machen Geschäfte mit den Dorfbewohnerinnen und -bewohnern und verstecken sich in ihren Ställen. Und sie verkehren auf der Bargada, dem Gut unweit des Dorfes, das Orsanna Armini, ihre Tochter Zoe und die junge Claretta bewohnen. Im zweiten Teil ihrer Chronik schreibt Aline Valangin die Geschichte der Arminifrauen fort und verarbeitet die Ereignisse im Tessiner Dorf an der Grenze während des Zweiten Weltkriegs.

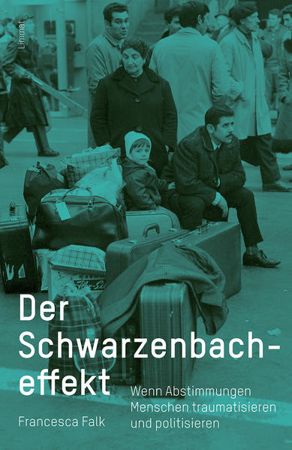

1970 wurde die Schwarzenbach-Initiative nur knapp verworfen. Sie war der Auftakt zu einer bis heute anhaltenden Reihe von «Überfremdungsinitiativen», die Generationen von Menschen mit Migrationsgeschichte traumatisiert haben. In diesem Buch sprechen Zeitzeug:innen der Schwarzenbach-Initiative über ihr Leben im Provisorium. Sie erzählen von prekären Wohnverhältnissen, zurückgelassenen Kindern, Diskriminierung und Ausgrenzung, aber auch von Freundschaft und Widerstand. Viele von ihnen wurden durch die Initiative politisiert und zu einem Engagement bewegt, das bis heute das gesellschaftliche Leben in der Schweiz prägt. Herausgegeben und mit einer Einleitung von Francesca Falk. Unter Mitarbeit von Studierenden der Universität Bern. Mit einem Beitrag zu Überfremdungsdiskursen von Cenk Akdoganbulut. Fotografien von Michael Züger. Literarisch-biografische Texte von Melinda Nadj Abonji und Jelica Popovic erweitern die Darstellung migrantischer Erfahrungen um zwei jüngere Stimmen. Im Nachwort beschäftigt sich Fatima Moumouni mit der gegenwärtigen Migrationsdebatte und dem Rassismus in der Schweiz.

Hazara, ein afghanischer Junge, musste mit seiner Familie vor den Taliban in ein Nachbarland flüchten und wuchs dort in den Nullerjahren unter schwierigen Bedingungen auf. Flüchtlinge waren nicht willkommen, oft lebten sie wie Hazaras Familie ausgegrenzt und in Armut. Katharina Morello lässt Hazara erzählen, wie er sich über viele Stationen vom sechsjährigen Blumenverkäufer zum Mechaniker mit eigener Garage und Hausbesitzer hocharbeitete, wie er sich allen Widrigkeiten zum Trotz mit Mut, Wut und Fantasie nicht nur einen Platz in der Gesellschaft, sondern auch die Liebe seines Lebens erkämpfte - um dann alles wieder zu verlieren.Denn als Zwanzigjähriger nahm Hazara an einem Schiesswettbewerb teil, bei dem es ein Auto zu gewinnen gab. Er gewann, bekam den Preis aber nicht: Das könne nur ein Einheimischer. Stattdessen meldete sich das Militär bei ihm. Ins Land geflüchtete Afghanen wurden nach Syrien in den Krieg geschickt. Hazara stand vor der Wahl: Wollte er bleiben und offizielle Papiere bekommen, musste er in den Krieg. Er entschied sich für die erneute Flucht bis in die Schweiz.

Regina Lampert erlebt als «Schwabengängerin» und Dienstbotin das dörfliche Schnifis, die bittere Realität auf einem Gut in Oberschwaben und die städtische Betriebsamkeit im kleinbürgerlichen Feldkirch. Mit unvergleichlicher Fabulierlust und Beobachtungsgabe und der Fähigkeit, Stimmungen wiederzugeben, beschreibt sie die Freuden und Leiden des Alltags in einer sich rasch modernisierenden Gesellschaft. Ein dichter Text in einem eigenwilligen und authentischen Duktus und mit bestechenden erzählerischen Qualitäten, eine Entwicklungsgeschichte aus dem kleinbäuerlichen Milieu. Lamperts Memoiren sind ein frühes und eindrückliches Zeugnis aus dem Leben der sogenannten «Schwabenkinder»: Bergbauernkinder aus Vorarlberg, Tirol, der Schweiz und Liechtenstein, die bis ins frühe 20.¿Jahrhundert aufgrund der Armut ihrer Familien alljährlich im Frühjahr durch die Alpen zu den «Kindermärkten» in Oberschwaben zogen, um dort als Saisonarbeitskräfte an Bauern vermittelt zu werden.

Die Eltern des Mädchens misstrauen dem Fernsehen, aber beim medienaffinen Nachbarn Ege darf es so lange schauen, wie es will. Eges Wohnung steht voller Geräte, und er dreht Videos, die nie jemand sehen will. Das Mädchen darf in Eges Filmen mitspielen. Hinter der Kamera steht Gisela, seine Part-nerin. Aber meist sitzt Ege in seiner verdunkelten Wohnung, verachtet die Welt und trinkt. Gisela wohnt im oberen Stock und entsorgt die leeren Weinflaschen. Die Eltern sind überfordert mit dem Kind, das sein Bett nässt und kaum spricht. Der Vater ist Biologe und wendet sich lieber bedrohten Tierarten zu. Die Mutter bildhauert und ist mit ihrer Kunst beschäftigt. Ein Heiler soll helfen. Das Mädchen sucht Zuflucht bei einem Engel, den es auf einer Videokassette von Ege entdeckt hat. Und wirklich, der Engel hält zu ihm. Durch dieses Kabinett der Hilf- und Sprachlosigkeit nähert sich Sarah Elena Müller dem Trauma einer Familie, die weder den Engel noch die Gefährdung zu sehen imstande ist. Und von der Grossmutter bis zum Kind entsteht ein Panorama weiblicher Biografien seit dem grossen Aufbruch der Sechzigerjahre.

Die irakischstämmige Aida verleugnet ihre Herkunft, was immer wieder zu Streit mit ihrem Freund führt. In ihrer Not setzt sie sich hin und beginnt aufzuschreiben, was sie nicht sagen kann. Geboren in einem iranischen Flüchtlingslager, kam sie mit ihren Eltern und der älteren Schwester in die Schweiz. Die Mädchen gehen zur Schule, aber ihre Eltern kommen mit dem westlichen Alltag nicht zurecht und verklären mehr und mehr ihre Heimat. Der Vater, ein konservativer Theologe, beschliesst schliesslich, mit der ganzen Familie in den Irak zurückzukehren. Aber was für die Eltern die Heimat ist, die sie einst verlassen haben, ist für die beiden Schwestern ein fremdes Land. Als die Ältere verheiratet werden soll, fliehen sie nun ihrerseits und gelangen als unbegleitete Minderjährige in die Schweiz. Aber auch sie lässt die Vergangenheit nicht los. Wieder gelingt es Usama Al Shahmani, vielschichtig von der grossen inneren Anstrengung von Flüchtlingen bei ihren Integrationsbemühungen zu erzählen und dabei immer ein Fenster zur Hoffnung offenzulassen. Und nicht zuletzt überwindet er selbst die Mühsal des Exils durch das Verschmelzen der arabischen mit der westlichen Kultur im Erzählen.